住宅ローンを払えないとどうなる?9つの解決策で大切な家を守る

住宅ローンを払えない状況になると、多くの方は「滞納=即競売」と誤解しがちですが、実は複数の対処手段が存在します。金融機関の返済条件の変更、公的支援制度の利用、家を一時的に賃貸として貸す、任意売却など、状況に応じた選択肢を適切に判断することが重要です。本記事では、住宅ローン返済が困難になった際に取るべき対処法を、金融機関の判断基準や手続きの流れとあわせて解説します。

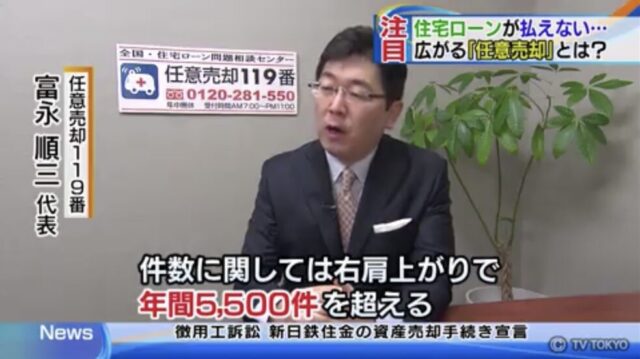

- この記事の監修者

- 富永 順三 任意売却119番・代表コンサルタント

- 宅地建物取引士

20年の経験を持つ専門家が、解決策を無料でご提案します。

住宅ローンを払えないとどうなる?

支払いが滞ると、状況は段階的に進んでいきます。大まかな流れを知っておけば、今どの段階にいるのかが分かり、焦らずに対処できます。

督促状・催告書が届く

返済期日を一日でも過ぎてしまうと、まず金融機関から「どうされましたか?」というような確認の電話がかかってきます。この時点で連絡を取って事情を説明することが大切です。

この電話を無視して滞納を続けると、1~3カ月後には「督促状」や「催告書」といった書類が届き始めます。どちらも支払いを求めるものですが、ニュアンスが異なります。

督促状は比較的初期に普通郵便で複数回送られてくるのに対し、「催告書」は、より強い最終的な請求を意味し、記録の残る内容証明郵便で届くことが多いです。催告書が届いた段階で放置してしまうと、競売や差し押さえといった法的手続きが一気に進む可能性が出てきてしまいます。

督促状が届いた段階が、まだ解決しやすい最後のチャンスです。このタイミングで必ず金融機関に相談の連絡を入れましょう。

▶ 関連記事:催告書(さいこくしょ)とは?督促状との違いや届いた場合の対処法

住宅ローンの一括返済を求められる

督促状や催告書が届いてもなお無視を続けると、次に「期限の利益喪失通知」が届きます。これが届くと、いよいよ大変です。住宅ローンの残高すべてを「一括で返済してください」と求められてしまうからです。

「期限の利益」とは、「毎月少しずつ分割して返済してもいいですよ」という、借りている側に与えられた権利のことです。それが失われると、全額を一度に支払わなければならなくなります。この請求額には、本来の残高に加えて、遅延損害金(延滞金)も加算されますので、非常に高額になります。

もし、あなたが住宅ローン契約時に保証会社を利用している場合、一括返済が難しいと判断されると、保証会社があなたに代わって銀行へ全額を支払ってくれることがあります。これを「代位弁済( だいいべんさい)」と言います。しかし、これで借金が免除されたわけではなく、今度は保証会社に対して残債を一括で返済しなければならないことになるので、注意が必要です。

▶ 関連記事:住宅ローンを滞納して一括返済請求が。家を守る方法はあるか?

ブラックリスト(事故情報)にのる

住宅ローンの滞納が続くと、その事実が信用情報に「事故情報」として記録されます。一般的には「ブラックリストに載る」という表現が使われますが、実はそのような名前のリストは存在しません。正確には、個人の借り入れや支払い状況が「CIC」や「JICC」といった信用情報機関に登録・共有されているのです。

住宅ローン滞納のようなネガティブな情報は「事故情報」として記録されます。この情報があると、新しくローンを組んだり、クレジットカードを新規で作成したりする際の審査で非常に不利になってしまいます。

滞納情報は、契約期間中および契約が終了した後も最大5年間は残るとされています。家を失うことと比べれば、生活を再建する中で徐々に回復できる情報ですが、今後の借り入れに大きな影響が出ることは覚悟しておきましょう。

▶ 関連記事:任意売却するとブラックリストに載る?信用情報への影響をプロが解説 |

家を競売にかけられる

ローン残高の一括返済がどうしてもできず、代位弁済も行われた場合、担保となっている自宅は「競売」にかけられることになります。

このとき、裁判所から「競売開始決定通知」という書類が届きます。これは、債権者(保証会社など)が裁判所に競売の申し立てを行い、それが正式に受理されましたよ、というお知らせです。

通知が届いてから1〜2カ月後には、裁判所の職員や不動産鑑定士があなたの自宅を訪れ、競売にかけるための基準価格を決めるための査定(現況調査)が行われます。競売が進行してしまうと、最終的に自宅は裁判所の主導で強制的に売却され、あなたは家を明け渡すことになります。競売を避けるには、この段階よりも前に「任意売却」などの手段を検討する必要があります。

▶ 関連記事:競売開始決定通知書が届いた後でも任意売却できる?

家や給料が差し押さえられる

競売によって自宅が差し押さえられるだけでなく、もし競売で得られた売却金でもローンの残高を完済できなかった場合、残った借金のために給与や預金口座まで差し押さえられる可能性があるため、十分に注意が必要です。

競売は一般の売却よりも安値で取引されることが多いため、残債が残ってしまうケースが多くなります。給与が差し押さえられる場合、手取り額の4分の1に制限されていますが(※月給44万円超の場合は例外あり)、ボーナスも対象になります。

給与が差し押さえられると、あなたの勤務先から直接債権者へ毎月支払いが行われることになります。そのため、会社に住宅ローンの滞納を知られてしまうことになり、これが大きな精神的デメリットとなります。競売前に専門家へ相談し、残債の処理まで見据えた解決策を選ぶことが大切です。

| 経過目安期間 | ステップ | 解説・チェックポイント |

|---|---|---|

| 1~3ヶ月 | ① 住宅ローンの返済が滞る |

|

| 3ヶ月 | ② 個人信用情報へ事故記録掲載 |

|

| 3~6ヶ月 | ③ ローンの一括支払い請求 |

|

| 6ヶ月 | ④ 保証会社により残りのローンが返済される(代位弁済) |

|

| 代位弁済後1ヶ月 | ⑤ 保証会社が不動産競売の申立てをする |

|

| 申立後1ヶ月 | ⑥ 競売開始決定 | 裁判所から「競売開始決定通知」が届く |

| 決定後3ヶ月 | ⑦ 執行官による現場調査・査定 |

|

| ⑨ 競売入札開始 | 競売による入札が始まる |

▶ 関連記事:住宅ローンを滞納したらいつ差し押さえや競売に?滞納月数別の対処法

住宅ローンを払えない時の9つの解決策

ここから、具体的な解決策を紹介します。重要なのは、滞納する前に動くこと。状況が悪化するほど選択肢は狭まってしまうので、「払えないかも」と思った時点で以下の策を検討してください。

1.リスケジュールする

リスケジュールとは、今あなたがローンを組んでいる金融機関に相談をして、毎月の返済条件を変更してもらうことです。具体的には、返済期間を延ばして毎月の支払額を減らしたり、あるいは一時的に利息だけを支払うようにしたりといった方法があります。

「事情があって一時的に苦しい」という状況を正直に伝えれば、金融機関も柔軟に対応してくれる可能性があり、住宅ローンが払えないかもと思ったときに、最も早く試すべき方法の一つです。

しかし、リスケジュールにはデメリットもあります。返済期間を延ばすということは、その分、利息を支払う期間も長くなるということです。その結果、毎月の返済額は減っても、総返済額は増えてしまうことになります。

例えば、ローン残高3,000万円、金利1.0%で、残り25年の返済期間を、仮に35年に延ばしてリスケジュールしたとしましょう。毎月の返済額は約11万3,000円から約8万5,000円に減り、毎月約2万8,000円の負担は軽くなります。しかし、利息を長く払い続けるため、総返済額は変更前と比べて約200万円以上増えてしまうというシミュレーションになります。

また、リスケジュールはあくまで一時的な猶予措置であり、根本的な収入の問題が解決しない限り、再び苦しくなってしまう可能性があります。さらに、リスケジュールに応じてもらったという事実は、信用情報に記録されることが多く、その後数年間は、新たに他のローンを組んだり、クレジットカードを作ったりする際の審査で不利になる可能性があることも理解しておきましょう。

▶ 関連記事:住宅ローンのリスケジュールとは?

2.借り換えによる毎月返済額の軽減

今組んでいる住宅ローンよりも金利の低いローンに借り換えることは、毎月の返済額を軽減する、とても有効な手段です。

例えば、ローン残高3,000万円、残期間25年、金利1.5%だった方が、金利0.5%のローンに借り換えた場合、総返済額を200万円以上減らせる可能性もあります。ただし、借り換えには注意が必要です。新しいローンを組むにあたり、以下のような「諸費用」がかかります。

- 事務手数料:借入額の2.0%程度(3,000万円の借り入れなら約60万円)

- 保証料:金融機関によりますが、数十万円程度

- 印紙代:2万~6万円程度

- 抵当権設定費用:司法書士への報酬や登録免許税など

これら諸費用は、一般的に総額で数十万~100万円以上になることが多いです。借り換えで減らせる総返済額が、この諸費用を上回るかどうかをしっかりと計算することが大切です。

また、借り換えの審査は今のローンよりも厳しくなることが多く、すでに滞納が始まっていると、審査に通るのは非常に難しくなりますので、できるだけ早めに検討しましょう。

3.リースバックの活用

リースバックは、家を不動産会社などに売却した後も、賃貸契約を結んでそのまま住み続けられる方法です。「家を失いたくないけれど、ローンの支払いは解決したい」という方には非常に有効な選択肢です。

リースバックで家を売却した代金は、まず住宅ローンの一括完済に充てられます。完済できれば、残ったお金を生活費などに充てることが可能です。しかし、ここで一つの大きな壁があります。それは、売却代金だけではローンを完済できない「オーバーローン」の場合です。

原則として、ローンを完済できず銀行の抵当権が抹消できない状態では、リースバックは成立しません。この場合、不足する金額を貯金などで補う必要があります。

しかし、資金がない場合でも、「任意売却」とリースバックを組み合わせれば、家に住み続けながら売却できます。金融機関と交渉し、売却後も残ってしまった債務の支払い方法について合意を得られれば、住み続けながら問題を解決できるケースもあります。

ただし、リースバック後の家賃は、元のローン返済額よりも高くなるケースがあることや、将来家を買い戻す時の価格が売却時より高くなる点、そして残債の分割返済が残る可能性があります。

▶ 関連記事:リースバック・住宅ローン困難のまま住み続ける

4.リバースモーゲージの活用

「リバースモーゲージ」は、主に50歳以上のシニア世代の方が、自宅を担保にお金を借りる金融商品です。家を売らずに住み続けながら、老後資金や、既存の住宅ローン完済に充てられる点が大きな特徴です。

融資されたお金は、残っている住宅ローンを一括で完済するために使えます。これにより、契約者は生きている間、原則として利息のみの支払いで済み、毎月の住宅ローンの支払い額は軽減できる可能性が高いです。また、配偶者の方が連帯保証人になっていれば、債務者の方が他界した後も、配偶者の方が引き続き利息のみの返済で住み続けることができます。

リバースモーゲージの融資額は、担保となるご自宅の評価額の50%〜70%程度が目安です。審査では、担保となる家の資産価値や立地、推定相続人全員の同意が特に重要視されます。一般的な住宅ローンと比べると、利息がやや高い点や、契約者が亡くなった後に家を売却するため、自宅を遺族にのこせないなどのデメリットもあります。

しかし、ご自宅の売却代金が融資残高に満たなかった場合に、遺族に債務が引き継がれない「ノンリコース型」を選んでおけば安心です。これは、万が一自宅を売っても借金が残ってしまった場合でも、その残債を相続人が負担しなくて良いという契約です。この仕組みから、「子供に自宅をのこす必要はない」と考えている方には非常に向いています。

5.家を一時的に賃貸して家賃収入で住宅ローンを返済(再起支援借上げ制度)

この制度は、主に住宅金融支援機構の【フラット35】などのローンを組んでいる方を対象にした、公的な支援制度です。災害、病気、リストラなど、ご自身の責任ではない理由で一時的に収入が大幅に減り、住宅ローンの返済が難しくなってしまった方を救済するために作られました。

誰が使えるの?

まず、住宅金融支援機構の融資を受けていること(【フラット35】など)が基本的な要件です。そして、「やむを得ない事情で返済が困難になった」と認められる必要があります。例えば、勤務先の倒産やリストラ、あるいは大きな病気やケガによる休職などが挙げられます。

メリット(家賃収入でローンを支払える)

最大のメリットは、自宅を売却せずに、ローンの返済を継続できることです。ご自宅を支援機構などの提携企業に貸し出し、そこから得られる家賃収入をローンの支払いに充てます。その間、あなたは別の賃貸物件などに住むことになりますが、経済状況が改善すれば、いつでもご自宅に戻ってこられる点が大きな安心材料となります。

デメリット(引っ越し費用や家賃の負担があります)

一方でデメリットもあります。まず、この制度を利用するためには、あなたが一時的にご自宅から引っ越す必要があります。当然、引っ越し費用や、別の場所で生活するための賃貸物件の家賃が発生します。さらに、制度を利用している間は、自宅を賃貸に出すことで得られる家賃が、住宅ローンの返済額を下回ってしまう可能性もあります。不足分はご自身で補う必要がありますので、一時的な負担が増えることは覚悟しておきましょう。

6.病気の場合は民間保険を利用する(団体信用生命保険など)

住宅ローンを組む際に入った「団体信用生命保険(団信)」には、死亡時だけでなく、特定の病気(がん・急性心筋梗塞・脳卒中など)や高度障害状態になった場合に、残りのローンを保険金で完済する特約が付いています。

もし病気が原因で収入が減ってしまった場合は、まず保険の契約内容を確認し、給付の対象にならないか保険会社に確認しましょう。病気の場合はこれが一番早く、根本的に解決できる可能性があります。

7.生活費を見直して支出を減らす(スマホ代、軽自動車に替える、保険の見直し)

例えば、日々の生活に欠かせない通信費から手を付けてみましょう。大手キャリアから格安SIMに乗り換えるだけで、家族全員の合計で毎月1万円以上の節約になることも多いです。年間で考えれば12万円以上の大きな効果が生まれます。

また、自動車の維持費も見直しの対象です。維持費の高い普通車から、税金や保険料が安い軽自動車へ買い替えることで、家計にゆとりが生まれることがあります。さらに、加入している生命保険や医療保険も、本当に現在の家族構成や状況に必要な保障内容か、過剰な特約が付いていないかを確認しましょう。不要な特約を外すだけで、毎月の保険料を大きく削減できる可能性があります。

8.一時的な収入源確保のための副業・アルバイト

一時的に生活が苦しいのであれば、ご自身やご家族が短期でできる副業やアルバイトで収入を補填することも考えましょう。毎月5万円でも収入が増えれば、ローンの支払いはぐっと楽になります。ただし、本業の後に深夜まで別のアルバイトをしてしまうと、睡眠不足などでいずれ身体を壊し、本業に支障をきたすことになりかねません。無理なく続けられる、時間や場所に縛られない副業を選ぶことが賢明です。

まず、手っ取り早くまとまった資金を得る方法として、フリマアプリでの不用品販売があります。自宅にある不要なものを売却すれば、すぐに現金を手にすることができます。

また、自分の知識やスキルを活かす方法もあります。例えば、語学やデザイン、プログラミングなどのスキルを活かして、オンラインで指導をしたり、代行サービスとして提供したりする「スキル販売」は、需要が刺されば高い報酬を得ることが可能です。※本業とは別に収入を得る際は、ご自身の会社の就業規則を確認してください。

9.他の支援制度と生活保護の利用

失業や病気で生活が立ち行かなくなってしまった場合は、各自治体にある「生活困窮者自立支援制度」などの支援制度や、「生活保護」の利用も視野に入れます。

生活保護については、持ち家があると原則として売却を指導されますが、ローンの残債が多い場合や病気療養中など、例外的に認められるケースもあります。まずは自治体の福祉課に相談することが大切です。

どうしても解決できない場合は?

あらゆる手を尽くしても、どうしても住宅ローンの返済が難しい場合は、家を売却することを考えなければなりません。しかし、売却には「通常売却」「任意売却」「競売」の3つの選択肢があります。

通常売却

家の売却価格で、住宅ローンの残債を全額返済できる場合、通常の不動産売却(通常売却)が可能です。例えば、ローン残高が2,000万円で、家が2,200万円で売却できた場合、ローンを完済し、差額の200万円が手元に残る形になります。

任意売却

問題は、家の売却価格がローン残債を下回る「オーバーローン」の場合です。この場合は、銀行の許可なく売却することはできません。この場合は「任意売却」をします。任意売却は、競売になる前に債権者(銀行など)の合意を得て行う売却方法です。

| 任意売却 | 競売 | |

| 売却価格 | 高い(市場価格に近い)ため、残債をより多く減らせる。 | 安い(市場価格の5~7割程度)になりやすく、残債が多く残る可能性が高い。 |

| 費用の確保 | 債権者との交渉により、引っ越し費用や当面の生活費(20万円〜30万円程度など)を売却代金から確保できる可能性がある。 | 引っ越し費用や生活費は確保できない。 |

| 残債の交渉 | 売却後の残債について、無理のない範囲での分割払いを債権者と直接交渉できる。 | 債権者から一括請求されることが多く、交渉の余地が少ない。 |

たとえば、競売なら売却後の残債が500万円残るところを、任意売却なら100万円にまで抑えられるケースもあります。

▶ 関連記事:任意売却とは?仕組みをわかりやすく解説

債務整理する【最後の手段】

家を手放してもなお、ローンの残債や他の借金で生活が立ち行かない場合の最終手段が「債務整理」です。主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」があります。

- 任意整理:利息をカットしてもらうなど、債権者と直接交渉して返済額を減らす方法。

- 個人再生:住宅ローン以外の借金を大幅に減額し、家は手放さずに済む可能性がある方法(住宅ローン特則を利用)。

- 自己破産:裁判所に借金の免除を認めてもらい、全ての借金をゼロにする方法。ただし、家などの財産は手放すことになります。

なお、当社では住宅ローンの問題で自己破産に進むケースは少なく、多くの方が任意売却で生活を再建できています。特に、債権回収を専門とする会社(サービサー)が交渉相手の場合、残債の返済額を大幅に減額できるケースがあります。過去には、残債を90%カットし、月々数千円の返済で済むようにした事例もあります。

▶ 関連記事

払えない状況に陥る前に知っておきたい予防策と基礎知識

これからローンを組む方や、今は大丈夫な方も、将来の不安を減らすために知っておきたい基礎知識もお伝えします。

1.返済計画を破綻させないための基礎知識

健全な返済計画が、家を守る一番の予防策になります。

- 適正な借入額の目安と返済比率:無理のない借入額の目安は、年収に占める年間返済額の割合(返済比率)が20%~25%以内と言われています。銀行の審査では35%程度まで認められることもありますが、生活を圧迫しないためには25%を超えないことが望ましいです。

- 変動金利・固定金利のリスクと将来予測:変動金利は今は金利が低く魅力的ですが、将来金利が上昇するリスクを常に考慮し、金利が1%~2%上がっても耐えられるかシミュレーションしておきましょう。

2.住宅ローン控除(減税)の再確認と節約

住宅ローン控除(減税)は、年末時点の住宅ローン残高に応じて所得税などが還付される、非常に大きな節税効果を持つ制度です。具体的には、新築や特定の既存住宅の場合、年末残高の0.7%が、最長10年または13年にわたって税金から差し引かれます。

例えば、年末のローン残高が3,000万円で、控除率が0.7%だとすると、その年の最大控除額は21万円になります。これは、年末調整や確定申告をすることで、実際に戻ってくるお金(還付金)や、翌年の住民税の減額につながります。

まとめ

9つの解決策のうち、どれが「一番」効果的だと断言することは難しいですが、ほとんどの方におすすめでき、かつ最も状況を好転させる効果が高い行動は、「金融機関に相談」し、「リスケジュール(返済条件の変更)」を依頼することです。法的な手続きが始まる前であれば、金融機関も柔軟に対応してくれるため、返済期間の延長などで大切な家を維持できる可能性が最も高まります。

もしリスケジュールが難しくなったり、すでに滞納している場合は、「任意売却」です。これは、最終的に生活再建につながる最も有効な手段であり、競売よりも高い価格で売却でき、残債を大幅に減らせるため、家を手放した後も金銭的な負担を最小限に抑えられます。特に、リースバックとの併用や、残債の減額交渉など、専門的な知識と交渉力が必要な解決策に対応できるという大きなメリットがあります。

▶ 関連記事:任意売却とは?仕組みをわかりやすく解説

LINE相談

LINE相談 メール相談

メール相談 資料請求フォーム

資料請求フォーム