離婚後も共有名義の家に妻が住むには?

離婚時に「共有名義の家」をどうするかで揉めるケースは非常に多いです。

特に、妻側が「住み続けたい」「名義を自分にしたい」と考えるケースでは、法的・金融的な壁が立ちはだかります。

本記事では「共有名義の家をどう整理できるのか」を中心に解説します。

なお、任意売却の全体像を知りたい方は、「任意売却とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説」をご覧ください。

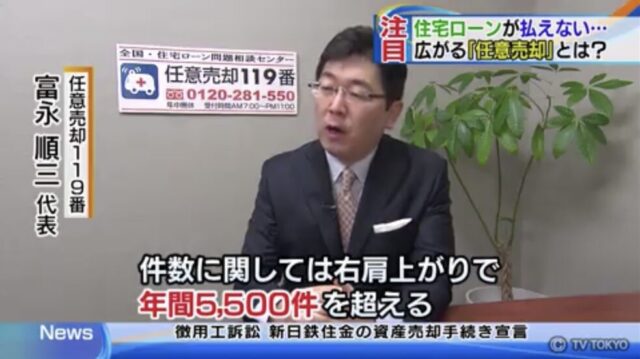

- この記事の監修者

- 富永 順三 任意売却119番・代表コンサルタント

- ・年間相談件数3,000~5,000件

- ・8割以上の方が相場に近い価格で売却に成功

- ・売却後の残りの返済額:月10,000円前後の方が多数

- ・くわしい経歴→「競売体験者」だからわかります

離婚後も共有名義の家に妻が住むにはどうしたらいい?

① 法的な所有と債務の区別

離婚後に「共有名義の家に妻が住み続ける」場合、まず知っておくべきなのが、 「名義(=所有)」と「債務(=ローンの支払い義務)」は別のものだということです。

たとえば、家の登記上は夫婦の共有名義でも、住宅ローンを契約しているのが夫だけなら、 銀行と約束を交わしている「債務者」は夫のままです。

妻がローンの支払いに関係していなくても、名義に名前があるだけでは「銀行の契約相手」にはなりません。

「夫がローンを払ってるから、私は住んでるだけ」と思っていても、 銀行から見れば“契約者本人(=夫)が住んでいない”状態になるため、 黙って住み続けると契約違反と見なされるリスクがあります。

夫が家を出て、妻と子どもだけが住み続けた。

でも銀行には何も報告していない。

↓

銀行が現地調査などでそれを知ると、「契約と違う使い方だ」と判断され、最悪の場合は一括返済を求められることも。

つまり、名義が共有でも、ローン契約が夫のままなら妻の居住には銀行の承諾が必要です。

まずは焦らず、銀行に「離婚後も住んでいいか」を正式に相談しましょう。

承諾を得ておけば、のちのトラブルや競売リスク(※借金返済が滞ることで家を差し押さえられること)を防げます。

▶ 関連記事:離婚後に銀行から金利優遇解除されて住宅ローン破綻した事例

② 銀行(債権者)の承諾が必要

住宅ローン契約の多くは「本人が住むこと(本人居住用)」を条件としており、 契約者が住まなくなる場合は、銀行の判断により以下のように対応が分かれます。

銀行が「妻の居住継続」を認めるケース

銀行が離婚後の居住継続を承認するかどうかは、「契約の安全性」と「返済の確実性」をどう評価するかにかかっています。

以下の3点を満たしていると、承認されやすくなります。

① 離婚協議書や公正証書での明確な合意

夫婦間で作成した離婚協議書や公正証書に、「妻が引き続き家に住む」旨の記載があることが重要です。

これは銀行に対して「夫も合意している=無断使用ではない」と示す証拠になります。

特に以下の要素が入っていると、より説得力が高まります。

- 「住宅ローンの支払いは夫(または妻)が続ける」など、支払者の明示

- 「養育や通学のために同住宅に居住を継続する」といった居住の必要性の説明

- 固定資産税や修繕費の負担をどちらが行うかの責任分担

公正証書は、離婚協議書を公証役場で正式に認証した書類です。 銀行や裁判所でも法的効力があるため、信頼性が高くなります。

公正証書の作成は、①内容を決める → ②身分証・印鑑証明を用意 → ③公証役場で手続き、の3ステップ。 費用はおおよそ2〜5万円程度です。

② 養育上の理由や生活の安定が明確に示されている

「子どもの学校が変わる」「通学・通園が難しくなる」といった事情は、銀行にとっても無視できません。

養育環境の維持は社会的にも合理的な理由とされ、生活再建の一環として銀行が柔軟に対応するケースがあります。

そのため、以下のような説明資料を添えると効果的です。

- 子どもの在学証明書や通学ルートの資料

- 児童扶養手当・養育費の受給証明など、生活安定の根拠

- 世帯収支表や給与明細での「支払い可能性」の明示

また、自治体や弁護士・司法書士の関与があると、銀行の内部審査で承認されやすくなる傾向があります。

③ 返済状況が安定しており、今後も継続が見込める

過去に住宅ローンの滞納がない、または滞納が解消されて安定している状態であれば、銀行は「リスクが低い」と判断します。

一方で、滞納が続いていると承諾はほぼ不可能です。

- 現在までの返済履歴(延滞の有無)

- 今後の返済計画(誰が・どの口座から払うか)

- 転職・離職など収入変動がないことの証明

特に、夫が支払いを継続する場合には、「返済を続ける意思」を明記した書面が必要です。

逆に、妻がローンを引き継ぐ場合は、年収・勤務形態・信用情報を基に再審査が行われます。

・返済が安定して続けられるか(延滞履歴・収入証明)

・居住の合理性(養育・生活維持の必要性)

・法的裏付け(離婚協議書・公正証書・同意書)

これらがそろえば、「妻が住み続ける」ことを認める銀行も少なくありません。

銀行が認めないケース

- 契約者(夫)が家を出たのに、銀行へ報告せずに居住を続けている

- 離婚後、返済原資が不明確・収入が不安定なまま

- 離婚協議書に住み続ける旨の合意がなく、第三者使用扱いとなる場合

そのため、離婚協議書を作成する前に銀行へ相談し、 「妻が住み続けることを承諾してもらえるか」を確認することが重要です。

要するに、銀行の承諾がないまま住み続けると、ローン契約そのものが崩れる可能性があります。

トラブルを防ぐには、「法的な合意(離婚協議書)」と「金融機関の承諾」をセットで整えることが不可欠です。

③ 銀行が居住継続を認めない場合の対処法

もし銀行が居住継続を認めない場合は、次のいずれかの方法で解決します。

- 任意売却:家を売却して残債を整理し、夫婦で清算(再出発の準備)

- ローンの借換え・名義変更:妻単独で返済能力があれば、妻名義でローンを組み直す(ただし審査は厳しい)

- リースバック:売却後も買主と賃貸契約を結び、そのまま住み続ける方法

▶ 関連記事:【元夫婦間のローン借換え】元夫名義の家を妻が買う方法

まとめ|離婚後も共有名義の家に妻が住む場合の注意点

テレビ東京ゆうがたサテライトで任意売却119番の支援事例が紹介

離婚後も共有名義の家に妻が住み続けたい場合、まずは「名義(所有)」と「債務(ローン)」を分けて考えることが重要です。

金融機関の承諾を得ずに住み続けると契約違反と見なされる可能性があります。

トラブルを避けるためには、離婚協議書や公正証書で合意内容を明確にし、銀行への正式な相談と承諾を得ることが欠かせません。

承諾が得られない場合は、任意売却やリースバックといった選択肢も検討しましょう。

離婚後も共有名義の家に妻が住む場合は、見た目以上に複雑で法的・金融的な判断が求められます。

焦らず、専門家や金融機関に早めに相談することが最善の解決につながります。

必要に応じて弁護士と連携して、サポートします。

▶ 今すぐ電話で無料相談(0120-281-550) 💬 LINEで無料相談(匿名OK・全国対応)

離婚と住宅ローン問題の関連記事

離婚後の住宅ローン問題に関する記事

- 夫名義の家に、妻が住み続ける方法

- 夫が住宅ローンを支払う家:妻へ名義変更できるのか?

- 離婚するのですが、住宅ローンの夫婦間での連帯保証人はどうなりますか?

- 【元夫婦間のローン借換え】元夫名義の家を妻が買う方法

離婚にともなう任意売却の事例

LINE相談

LINE相談 メール相談

メール相談 資料請求フォーム

資料請求フォーム