老後破産を防ぐ「任意売却」でローン残債を最大90%圧縮できる?

「老後破産」という言葉を聞くと、どこか他人事のように感じる方もいらっしゃるかもしれません。 ですが、現実には、定年後に住宅ローンの返済が重荷となり、生活が立ち行かなくなるケースが増えています。

もし、住宅ローンの返済に不安を感じているなら、知っておいてほしい選択肢があります。それが「任意売却」です。 特に「残った借金はどうなるの?」という最大の不安に対して、「最大90%まで圧縮できる可能性がある」という、希望ある解決策について、お伝えします。

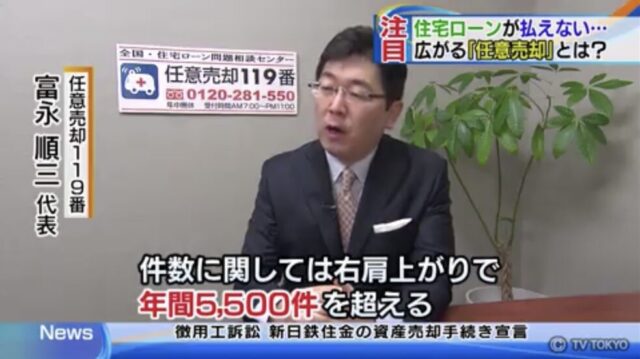

- この記事の監修者

- 富永 順三 任意売却119番・代表コンサルタント

- 宅地建物取引士

20年の経験を持つ専門家が、解決策を無料でご提案します。

老後破産とは?深刻化する老後の住居費問題

年金だけでは生活できない現実

老後破産とは、文字通り、高齢になってから経済的に破綻してしまうことです。 厚生労働省の調査などを見ても、年金収入だけで、毎月の生活費をまかなうのは難しいというご家庭が増えています。 例えば、夫婦二人でゆとりある老後を送るためには、公的年金に加えて毎月5万円から10万円程度の貯蓄や資産収入が必要だと言われています。

退職金が思ったよりも少なかったり、医療費や介護費用など予期せぬ出費が重なったりすると、あっという間に貯金が底をついてしまうのが現状です。

住宅ローンが老後破産の引き金になる理由

その中でも、老後破産の大きな引き金となるのが「住宅ローン」です。 「定年までに完済する計画だったのに…」という場合でも、退職後の収入減により、残ったローンの返済が一気に重荷になります。

現役時代はなんとか払えていても、収入が年金に変わると、毎月10万円のローン返済が、生活費全体を圧迫し始めます。 家を手放せば済む話ではないか、と思われるかもしれませんが、ローンが残っている家は、簡単には売却できません。 その結果、滞納が始まり、最終的に住み慣れた家を失い、多額の借金だけが残ってしまうという、最悪のシナリオへと進んでしまうのです。

住宅ローンが払えないとどうなる?

延滞・滞納の初期段階で起こること

住宅ローンの返済が厳しくなると、まず「延滞」、そして「滞納」が始まります。 最初のうちは、金融機関から電話やハガキで、返済を促す連絡が来るだけです。

ですが、滞納期間が3ヶ月~6ヶ月に及ぶと状況は一変します。 ローンを組んだ際に設定した「期限の利益」を喪失し、住宅ローンの一括返済を求められる「一括返済請求」が届きます。 この時点で、もう通常の分割払いに戻すことは非常に難しくなってしまうのです。

競売にかけられるまでの流れとリスク

一括返済ができないと、金融機関や保証会社は、担保となっている不動産を「競売(けいばい)」にかける手続きを裁判所に申し立てます。 競売が決定すると、裁判所の執行官が家に来て現況調査が行われ、家の情報が公に公開されてしまいます。

競売の最大のリスクは、売却価格が市場価格の5割~7割程度と、大幅に安くなってしまうことです。 たとえば、あなたの家の市場価値が3,000万円で、ローン残高が2,500万円だったとしましょう。 もし競売で2,000万円で落札されてしまうと、残りの500万円のローンがそのまま借金として残ってしまいます。しかも、この残債は一括返済を求められます。 引越し時期も選べず、強制的に退去させられてしまうため、老後の生活再建が非常に困難になってしまうのです。

「任意売却」という選択肢で老後破産を防ぐ

任意売却とは?競売との違いを簡単に解説

任意売却とは、競売による強制的な売却ではなく、金融機関(債権者)の同意を得て、一般の市場であなたの不動産を売却する方法です。

| 任意売却 | 競売 | |

| 売却価格 | 高い(市場価格に近い)ため、残債をより多く減らせる。 | 安い(市場価格の5~7割程度)になりやすく、残債が多く残る可能性が高い。 |

| 費用の確保 | 債権者との交渉により、引っ越し費用や当面の生活費(20万円〜30万円程度など)を売却代金から確保できる可能性がある。 | 引っ越し費用や生活費は確保できない。 |

| 残債の交渉 | 売却後の残債について、無理のない範囲での分割払いを債権者と直接交渉できる。 | 債権者から一括請求されることが多く、交渉の余地が少ない。 |

任意売却は、市場価格に近い価格で売れるため、競売よりも残る借金(残債)を大幅に減らすことができます。たとえば、競売なら残債が500万円残るところを、任意売却なら100万円にまで抑えられるケースもあります。

どんな人が任意売却を選ぶべきか

任意売却は、次のような不安を抱えている方に、特におすすめの選択肢です。

- 定年後、年金生活になってローンの支払いが厳しくなった方

- 病気や怪我で収入が途絶え、貯金が底をつきそうな方

- 競売開始の通知(期間入札通知書)が届き、どうしていいかわからない方

- 多額の借金(残債)を残さず、穏やかに老後を過ごしたい方

▶ 関連記事:任意売却と競売の違いは?メリット・デメリットを図解で徹底比較

老後に任意売却をする際の注意点

債権者(銀行・保証会社)との交渉ポイント

任意売却を成功させるには、ローンの貸し手である金融機関や保証会社との交渉が不可欠です。 老後の任意売却では、「残債務の返済計画」と「引越し費用の捻出」の交渉が特に重要になります。

残債務の返済交渉では、「年金収入から無理なく返せる額」を明確に提示することが大切です。 たとえば、「残債が300万円ありますが、年金から毎月1万円ずつなら継続して返済可能です」と具体的に交渉します。

▶ 関連記事:任意売却で引越し代を確保するコツ

住み替え先をどう確保するか(賃貸を借りられる?)

家を売却した後の住み替え先をどうするかは、老後の生活にとって最も重要な問題です。 売却後に残ったお金(引越し費用など)を使い、次の住まいを見つけなければなりません。

これまでのところ、ほとんどのケースで賃貸物件に入居なさっています。ただし、70代以上では物件の条件をかなり緩やかにして、空室を埋めるのに苦労している物件やシニアの入居に理解のある家主を探すことになります。それでも難しい場合、公的な住居の斡旋に期待するなどの手を打ちます。

リースバックという選択肢も

「家は手放したいけれど、住み慣れた家から離れたくない」という方のために、「リースバック」という方法もあります。 これは、家を売却した後に、その家を買い取った会社と賃貸契約を結び、そのまま住み続けられるという仕組みです。 家の所有権は失いますが、住み慣れた環境を変えることなく、ローンの負担から解放されます。 ただし、毎月の賃料が発生するため、年金収入で無理なく払えるかどうかを慎重に検討する必要があります。

▶ 関連記事:リースバック・住宅ローン困難のまま住み続ける

任意売却後の生活再建の道筋

残債務の処理と返済計画の立て方

たとえば、残債が300万円あり、毎月1万円ずつ返済する場合、完済までには25年かかります。が、原則として残債の支払いは債務者が亡くなるまでとされるケースが多いです。

返済額の減免(免除)は可能?

結論から言うと、通常の任意売却で残債の全額免除に応じてもらうことは、非常に難しいのが現実です。なぜなら、金融機関には公平性を保つ義務があるからです。

ただし、交渉相手が債権回収の専門家であるサービサー(債権回収会社)に変わった場合、年金受給者の方は、有利に交渉を進められる可能性があります。

- サービサーは、不良債権を安価に買い取っているため、「回収コストをかけたくない」という経済合理性から判断します。

- あなたの年金収入や財産の状況から見て、「これ以上支払う能力がなく、最終的に自己破産するしかない」という客観的な事実を示せば、サービサー側は「自己破産でゼロになるよりも、一部だけでも回収したい」と考えます。

年金受給者で、ほかに財産がない方が専門家を通じて交渉した場合、残債の80%〜90%といった大幅な放棄(圧縮)が和解の条件として成立する可能性は十分にあります。 残債の一部を和解金として一括で支払うことで、残りを免除してもらうという形を目指します。 この交渉には、個々の状況に応じた専門的なノウハウが不可欠ですので、必ず専門家にご相談ください。

▶ 関連記事:任意売却後の残債はどうなる?払えない時の対処や時効について解説

自己破産を回避して生活再建を目指すために

任意売却119番にご相談いただくケースでは、ほとんどの場合、自己破産することなく解決に至っています。 特に年金受給者の方で、他に財産がない場合は、先述の通り、サービサーとの交渉で残債務を大幅に圧縮(最大80〜90%放棄)できる可能性が高いからです。

住宅ローンでお悩みの方はお電話やメールでご相談ください。

関連記事

任意売却の基本的な仕組みなどは、こちらをご覧ください。

家に住み続けたい方へ

住宅ローンを払えない状況でも、今の家に住み続ける方法が、任意売却とリースバックを組み合わせることです。

詳しくは、こちらでわかりやすく解説しています。

LINE相談

LINE相談 メール相談

メール相談 資料請求フォーム

資料請求フォーム